国家级新区的设立和发展,以及在成长中迎难而上、摸着石头过河的历程,是一部中国深化改革开放主动融入全球产业分工体系不断向产业链价值链高端环节爬升和跃迁的艰苦奋斗史。

40年来,这些国家级新区现在发展怎么样?当国家级新区不再审批,省级新区尤其是那些新批复的省级新区又该如何发展?

本文旨在通过对国家级新区发展的剖析,为四川省级新区的发展提供一些思路。

1

由于地方产业转型升级的刚性需求

国家级新区停止审批但省级新区高歌猛进

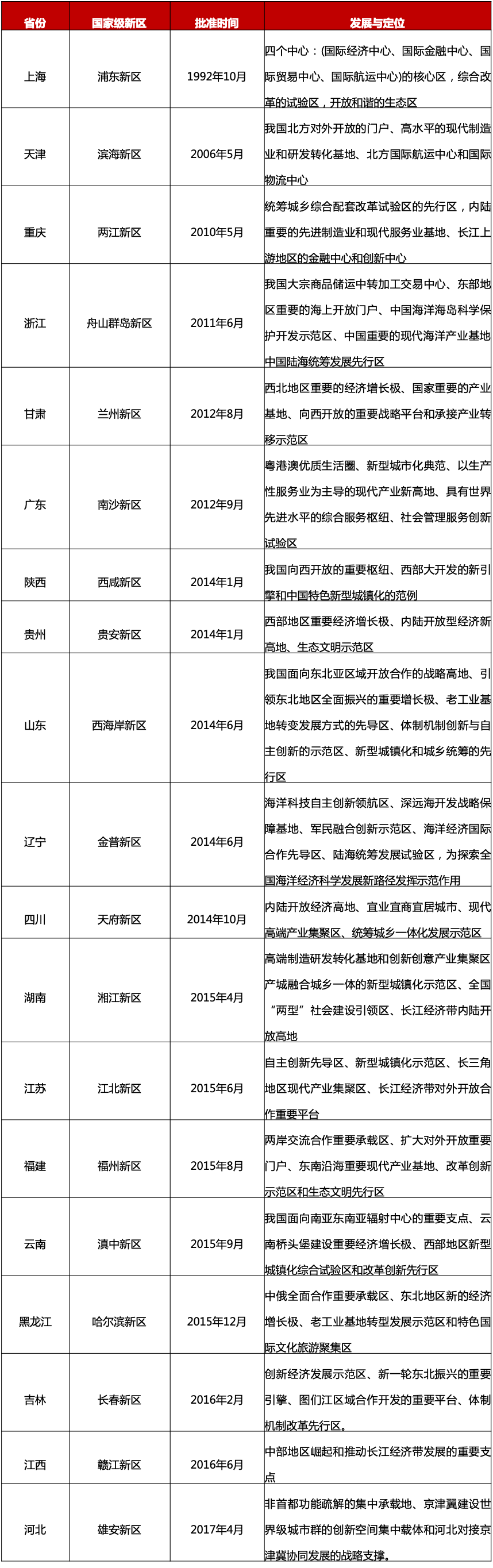

从1992年的上海浦东新区、2006年的天津滨海新区到2010年的重庆两江新区,再到2017年的河北雄安新区,至今全国已经有19个国家级新区获批。国家级新区是我国全面推进深化体制改革的重要途径,是宏观政策先行先试和和经济调控的重要手段,从各个国家级新区的定位和目标来看,大多被定位为改革或发展的先行区、示范区或增长极。

同样,国家级新区的设立和发展史也是一部中国深化改革开放主动融入全球产业分工体系不断向产业链价值链高端环节爬升和跃迁的艰苦奋斗史,每一次新区的批复成立都伴随着产业经济的再调整和再平衡,可以看作中国经济的晴雨表。

当前,由于国家级新区遍地开花带来的一些问题,比如产业结构不合理、过度依赖房地产、政府债务高企、与主城区协同发展能力弱、重开发建设轻运营管理、人口吸纳能力不及预期等突出问题,引起了中央的高度重视,雄安新区以后,国家级新区停止审批。但是,国家级新区的闸门关闭依然阻挡不了部分发达省份通过发展新区从而拉动城市建设和提振经济的积极性,因为地方产业转型升级的刚性需求需要一个更高层面的功能平台进行资源要素整合和释放产业承载空间,建设新区无疑是一种行之有效、立竿见影的战略选择。

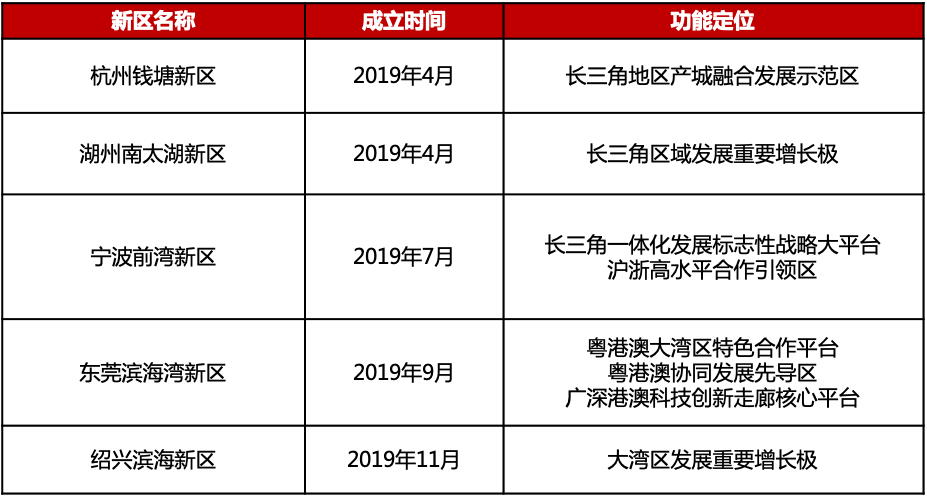

2019年,浙江省相继批复设立杭州钱塘新区、湖州南太湖新区、宁波前湾新区、绍兴滨海新区,广东省批复设立东莞滨海湾新区。此外,还有武汉长江新区、合肥滨湖新区、郑州郑东新区、南宁五象新区等地区正在申报中。

2

成渝双城经济圈催生四川“省级新区”落地发展

新区产业发展沉珂依然待解

四川的GDP虽然位居全国第六,但人均GDP、城镇化率、居民收入等指标均低于全国平均水平,这里不仅有GDP逼近2万亿的成都,还有GDP不及苏南一个县的广大地级市,发展潜力巨大,一个国家级新区(天府新区)显然是不够的。同时,四川省的一市独大显然是不能够适应都市圈、城市群经济发展要求的,未来通过设立一批省级新区,可以培育若干全省经济副中心城市,有效破解发展不平衡的问题,着力补齐成渝双城经济圈中部“塌陷地”的发展落差,这也是川渝两地引领创造“双循环”时代辉煌的绝佳机会。

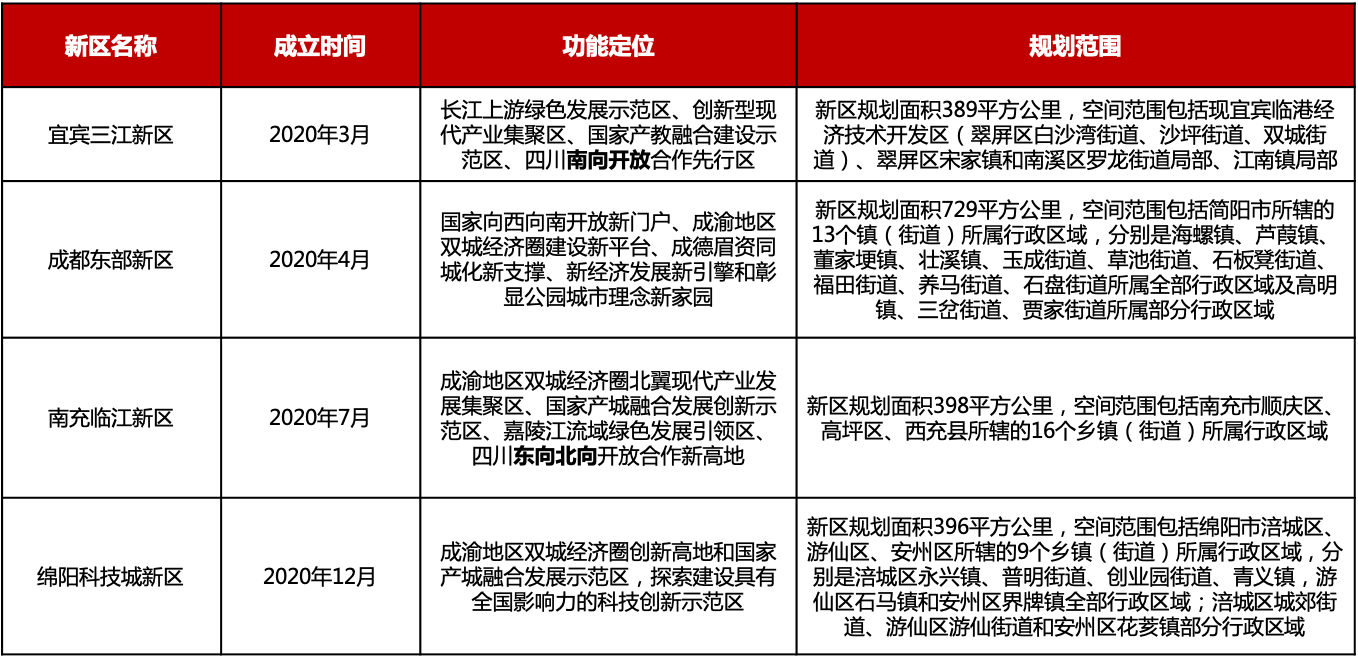

早在2019年,宜宾三江新区率先获批。2020年,成都东部新区、南充临江新区、绵阳科技城新区相继批复成立,从事实上已经宣告四川“一正三副”的经济格局(一正:成都;三副:指三个省级副中心,即绵阳、宜宾和南充),除攀西经济区、川西北生态示范区产业基础薄弱、经济总量规模较小、区域辐射带动能力较弱,尚不足以支撑省级新区成立的条件以外,四个新区与此前省委十一届三中全会提出的“一干多支、五区协同”“四向拓展、全域开放”基本吻合,再次凸显了四川省对于各地市州经济力量再平衡的决心和能力。

然而,通过省级新区的批复成立的手段能否实现既定的再平衡的目标,主要还是考验四川省级新区能否有效破解长期以来新区面临的土地财政过度依赖、产业导入及培育不足、城市政府债务高企、区域协同发展能力弱等内生动力不足等问题,特别是能够克服四川省在产业集群化品牌化、民营经济及中小企业不活跃等短板,率先探索出一条四川省级新区的独特路径,为早日升格国家级新区打好基础,我们拭目以待。

3

如何破除新区产业发展沉珂,探索四川省级新区的独特发展路径?

打好“三张牌”

阿佩克思深耕四川本地市场近30年,基于对省内众多城市产业转型升级咨询顾问经验,认为四川省级新区的诞生刚好处在一个中国经济从数量增长向质量提升档位切换的大变局时期。

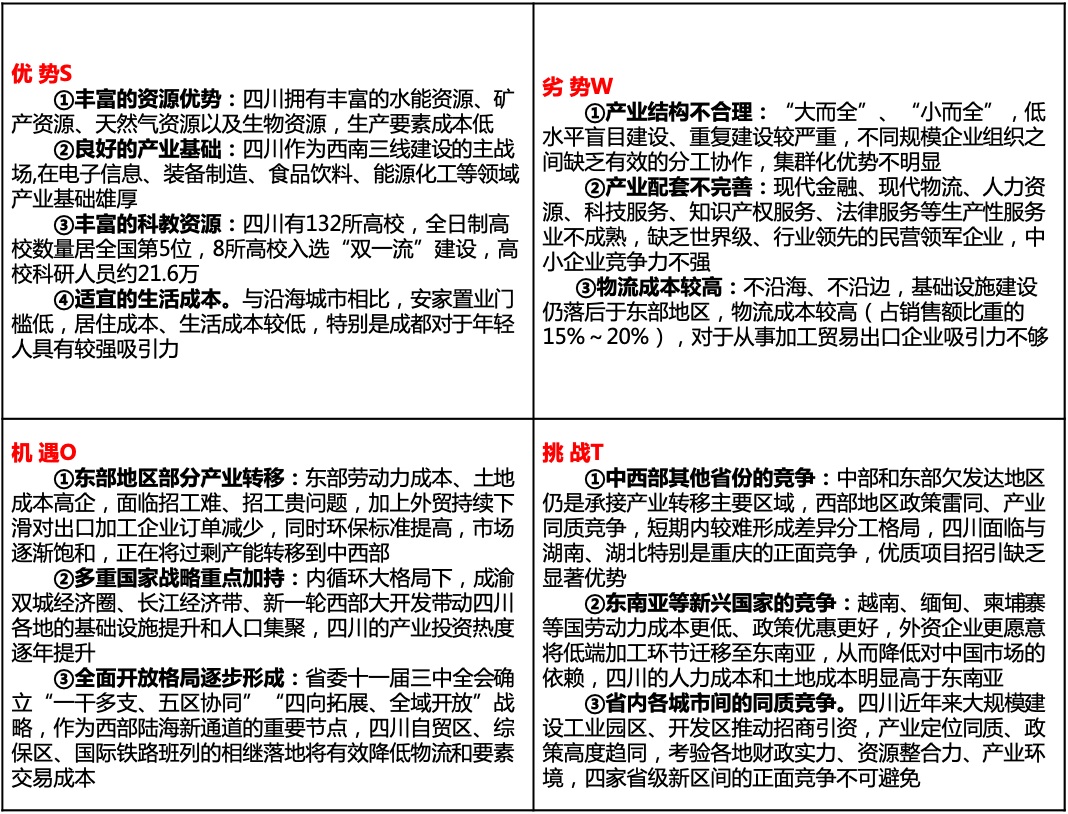

四川省作为经济大省、人口大省、资源大省,经济大而不强、各地发展不均、城乡差异较大,“省情即国情”,省级新区有必要进行破题,率先从产业方面进行突围。如何突围,基于SWOT模型分析,我们认为要重点打好“三张牌”。

一是“引”:打好产业转移承接牌

承接沿海产业转移是一个大命题、系统性工程,在承接产业转移工作中,首先要处理好产业转移与产业升级、生态保护的关系,绝不能走“先污染、后治理”的老路。此外,四川省各地市州的招商政策趋同、产业定位同质化比较严重,承接产业转移的同时很容易造成产业雷同和新的过剩(比如,仅德阳一市下属六个区市县中5个均布局生物医药产业,其他地市州也类似,同质化竞争是四川省生物医药产业整体大而不强的主要原因之一)。

因此,四个省级新区要带头建立承接产业转移的协作互动机制,注重区域分工和产业合作,形成链条化布局、功能性互补、集群式发展的区域分工和协作格局(参考:苏州各地加强与上海大飞机产业体系的协作配套,太仓市、吴江区、吴中区、相城区、工业园区、高新区分别根据各自的产业优势领域,围绕航空零部件精密制造、航空新材料、专业无人机等重点方向进行差异化、精准化项目对接)。

此外,要树立理性务实的专业主义、尊商亲商的服务意识,不盲目追捧、炒作高大上的“全球”“总部”“生态”“智慧智能”等博眼球概念,从企业的成本端、市场端、技术端的现实难题考量,扎扎实实回答好“订单在哪里”、“利润高不高”、“货能不能到”等企业最关注的问题,为企业量身订制产能转移“一站式解决方案”(比如, 90年代的大连因历史原因造成的语言优势以及人才、劳动力、成本等原因,承接了日本的软件服务外包企业产业,大连软件园通过首创产业楼宇定制模式和BOT模式,引入了GE、IBM、松下、思科、日本财产保险等国际巨头落户,同时还为企业提供人力资源、市场调研、行政支持、商务服务等服务)。

一流的服务当然需要一流的人才,这就涉及了干部队伍专业性的问题,建议省级新区层面鼓励采取市场化招聘、市场化薪酬、合同制管理等方式,吸引发达地区具有知名生产制造业企业工作经验的企业高管、技术总工以及券商、创投、律所等专业机构资深专业人士加入新区干部队伍,提升投促招商及企业服务等多条战线干部队伍的市场认知水平和行业专业度。

二是“育”:打好产业内生培育牌

虽说外来的和尚好念经,但是亲生的才是最好的,如果单纯依靠成本优势吸引投资,那么将来企业将来也会流向成本更低的地方。产业转移1.0版是“引”字为先,2.0版则需要“育”字诀:通过外来龙头企业的上下游配套需求,逐步锻造本地产业链、供应链,把一个零部件、一项服务、一项技术做深、做精、做透、做极致,成为单打冠军、隐形冠军,这也是东部沿海地区取得今天成功的奥秘所在。

90年代外资制造工厂的蜂拥而至,成就了苏南的辉煌,也为当地乡镇企业、集体企业、小作坊们提供了拜师学艺的机会(比如,拥有310家德国企业素有中国德企之乡的苏州太仓,有300余家民营企业给德企零配件,德企的先进技术、流程标准、经营理念、对产品质量的严苛要求,影响着当地民营企业为成为“隐形冠军”而努力)。今天,沿海内资巨头的纷纷西迁设厂,为西部省份制造业的逆袭提供了千载难逢的机会,“外迁东南亚OR内迁西部”绝不是危言耸听。

当然,很多制造巨头内陆地区落地项目,也是在寻求性价比最高的供应链方案(比如,宜宾三江新区引进的宁德时代,早在2018年,就和宜宾当地的龙头化工企业--天原集团合作成立宜宾市天宜锂业科创有限公司,投资建设动力电池前端材料项目,为生产研发基地落地做好了铺垫)。

目前,国际形势仍存在诸多不确定性,广阔的西部地区理应为进口替代、供应链安全、民族制造崛起贡献更多力量,西部老大哥四川省的省级新区们当然要冲在队伍最前面。但是,理想很丰满、现实很骨感,中小企业普遍缺资金、缺人才、缺技术,承担的风险是方方面面的,需要更低成本的空间载体支持、资金支持、人才支持、渠道支持,“扶上马、送一程”。

特别是,四川的高校、科研院所、国企央企实力雄厚,也不乏行业顶尖的大型民营企业,应该树立命运共同体意识,主动开放更多的实验室资源、仪器设备资源、科研人才资源、非涉密数据资源和应用场景资源等,为本地中小企业提供更低的试错成本,分担企业成长路上的风险,并且能够共同针对那些困扰企业一线的共性技术难题、卡脖子技术进行联合攻关,让各种“微创新”“小发明”“大突破”带着温度落地,在新区内形成“大中小企业”“政产学研用”融通发展的局面。

三是“抢”:打好产业新赛道布局牌

四川是我国创新版图中的一个重要区块,拥有132所高等院校、50所央属科研机构、171个国家级创新平台、60多名两院院士,科技对经济增长的贡献率达60%,尤其在空天科技、生命科学、先进核能、电子信息等领域优势突出。

近来,科技圈经常有四川高校实力霸屏,比如西南交大研发出全球首个高温超大屏磁悬浮列车样车及试验线,标志着高温超导高速磁浮工程化研究从无到有的突破,意味着我国在下一代交通技术上走在了世界前列(2021年3月6日,西南交通大学智慧城市与交通学院/轨道交通学院落户成都东部新区),未来的产业化前景和商业价值不可限量。电子科技大学的太赫兹科学技术全国领先,将是6G潜在的、非常重要的备选技术之一,为未来6G产业新赛道提供了潜在可能性。

可以说,四川在大部分产业领域跟跑并跑的同时,已经在部分细分产业技术赛道上实现了领跑,但是在实验室距离工厂的“最后一公里”上还差一点火候,经常还被东部地区抢跑(比如,四川虽有全国领先的轨道交通研发能力,但是产业化及配套能力落后于江苏,西南交大系校友企业在常州、镇江、苏州等地很活跃)。

星星之火可以燎原,未来随着四川乃至川渝地区的制造业产业链、供应链和产业资本势能的不断累积融合,颠覆式、变革式的产业技术火种必将源源不断从实验室里传递出来,与资本、市场、用户碰撞出新产业、新业态、新体验。

作为四川省级新区,应该树立未来的眼光,集中力量发挥四川的成本优势、工业基础优势、生态宜居优势以及科教优势,激励支持更多的科研院所将技术成果转移转化,开辟出更多、更宽广的产业新赛道,推动省级新区和国家级新区、国家级/省级高新区、国家级/省级经开区等产业高地的全方位合作和资源链接,共同助力四川省培育若干世界级的创新产业集群,共同打造全球新兴产业策源地。